2012年に第1回を開催し、今年で14回を数えます。今年も、姫路市立八木小学校から教頭先生をはじめ計7名の先生方、市教育委員会1名、市立こども園1名、私立保育園及びこども園など13名、保育士養成校教員1名とイエナプラン教育協会理事1名、その他2名などのご参加がありました。

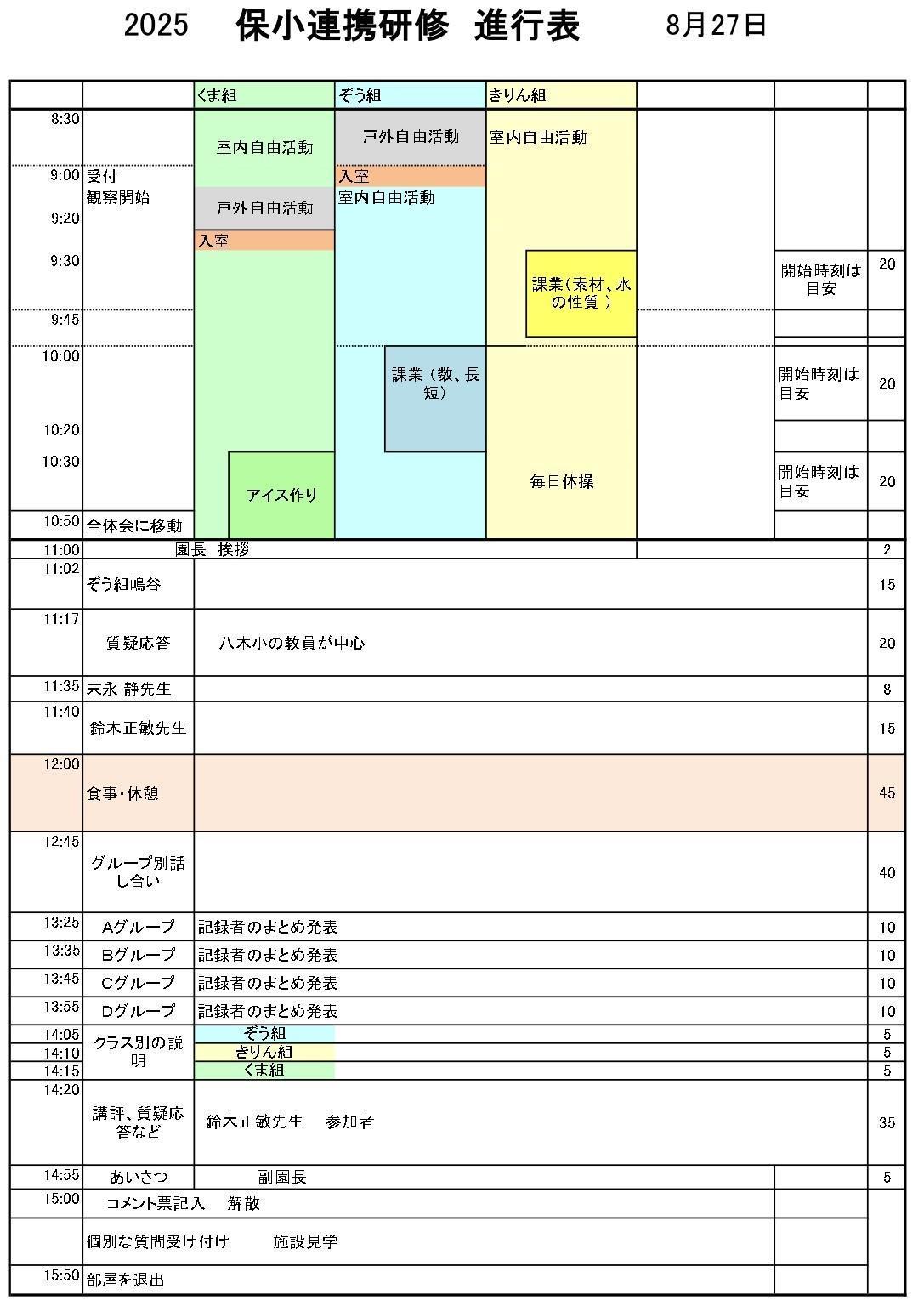

午前中は幼児異年齢混合3クラスの観察を約2時間の後、別室でぞう組担任の実践発表と質疑応答、助言講師の鈴木正敏先生(兵庫教育大大学院教授)のお話など。午後は、4グループでの話合いおよびその概要の発表、最後に鈴木先生の講評と質疑応答でした。

午前の部

きりん組はこの数日、自由遊びの中で夏祭りの再現遊びが展開されています。

吉田智華保育教諭が環境認識「素材:水の性質」の課業を行いました。水槽の水に身近な色々な物を入れて、浮かぶか沈むかなどをクイズ形式で観察しました。

ぞう組は樋口可菜保育教諭が「数:長短」の課業を行いました。身近な物の長さを比べて、「長い」「短い」の比べ方や測り方・使い方などを経験しました。

ぞう組では男児を中心に新幹線の工作や遊びが展開されています。課業の中でもたくさん連結した新幹線車輌が活躍しました・

くま組は今日は課題遊びとして「アイス作り」に挑戦しました。絵本「ばばばあちゃんのアイス・パーティー」からヒントを得て、氷に食塩を混ぜてその中で袋に入れたジュースを凍らせてシャーベットを作る体験でした。全員が交代で氷の入ったボウルを10回づつ振りました。

ジュースのシャーベットが完成し、おいしく試食できました。

体験後、「家でも作りたい」とレシピを書く児や、「他のジュースでも出来るかな?」と話す姿があり、さらなる挑戦や思考につながっていました。

また、その後実際に家庭で作った児もいて、この体験を家庭とも共有できました。

全体会

11時から受講者は全体会。ぞう組の嶋谷花保育教諭が「色水あそび・氷あそび」の発表実践をしました。

後藤範子先生(1年担任)

課業をいろいろ見せていただいきました。今年、1年生の図工の授業を始めると「それ保育園でやったで」と言った児童があって、こういうふうに子ども達のやりたいという気持ちを大事にしてこられたのだなということを知りました。ぞう組の発表の中でスポイドを使っておられたのが、量も分かりやすく、言葉での説明も容易で、指先で少しの調整もできたり、いろんな活動につながっているなと感心しました。こういうふうに丁寧に活動されているのが、小学校の教育課程と比較して参考になるところがいろいろありました。

黒岩義広先生(3年担任)

活動を見せていただいて、子ども達が主体的に動いている姿がよく見えました。「水に浮かべる、何か好きな物を持って来ましょう」といって、それを浮かべるのは面白いと思いました。学校だと、時間の制約があるので先生が物を用意して、それで実験するのが普通です。今回の課業では、子ども達が浮くか浮かないかを予想して見ている姿はとても楽しそうだったので、そういう主体的に関われる面はどんどん授業に取り入れていくべきだなと思いました。

水遊びをされたコーヒーフィルターなどを、後で部屋に飾るとかされるのでしょうか?

<嶋谷保育教諭>はい、 吊して飾っています。

やはり、展示の仕方によって環境が変わる、そういう方法が参考になりました。

八木小教諭

小中学校では体系的に学習していますが、このように体験した中で知識として入れていくことは大切だと思いました。このような体験があるからこそ小中学校に上がった時に、「ああこういう理屈だんたんだ!」と良い学びになります。生活体験として家庭では補えないところも、このように保育園で実施されるのは、子どもにとっても保護者にとっても凄く良いことだと思います。小学校ではどうしても「教えないといけない」ところに重きを置かれてしまうので、凄く良い時間を見せて貰いました。

課業に遅れて参加した子も認められていて、一斉的な授業が中心の私たち小学校の教師からすると新しい視点で、指導的な部分では難しいなと思いました。

<吉田智華保育教諭> 課業の構成は、簡単な内容から始まり、それに興味をもって途中からの参加もOKです。後半になるほど高度な内容にしていきます。3歳から5歳の異年齢なので、集中力や理解力に差がありますから、抜けていく子もあります。その児の抜けるタイミングとか入るタイミングを記録して、興味や理解の度合いを見ています。

<清流祐昭園長> 全く自由参加が原則です。私は「全員が課業に参加してしまったら、何かの強制力が働いている可能性があるので、失敗。」と言っています。ひとりでも参加しない児がいることで、その課業が自主参加であることが、子ども達は確認できます。「ああ、いつ出ていって別の遊びをしてもかまわないんだな」と。だから、参加しない子の存在は非常に重要です。

末永静先生(イエナプラン教育協会)

私も数年間神戸市で小学校の教員をしていました。その中で一斉指導には限界があるなと思い、その時にイエナプラン教育に出会いました。授業形態が異年齢、123年生クラスと456年生クラスなので、初めから一斉指導は出来ない仕組みになっています。今はオルタナティブスクール「ころあい自然楽校 」という小さな学校をしながらイエナプラン教育を勉強中です。

ここの保育園を拝見して、非常に感動しました。イエナプラン教育で一番大切にされていることは「共に生きることを学ぶ学校」です。

保育園の子ども達が共に生きて、共に生きることを学び社会を作っていく、学校から社会を作っていくというところが私の好きなところです。その幾つかのキーワードにこの園がマッチしているなと思ったことを紹介します。

玄関に入ったときの雰囲気が良いですね。植木があって、弾いてもいいトイピアノや美しい絵があって、暖かさがある。教室の中にも絨毯があり寝転べて、ソファーもあって、本当にリビングルームの雰囲気があります。

異年齢のクラスで課題の授業が始まっても、自分の興味に合わせて周りのコーナーに残って自分の遊びを続けていても良いという状況が確保されていて、そういう中で小さな子ども達や課題の内容はまだ難しいだろうなという子どもはちゃんと残って自分の活動をしていました。自分に合った活動を自分で発見する力をちゃんと持っているのだなと、あらためて感じさせられました。

特に驚いたのは、課業に加わらない周りに居る児達も、その場を大切にして、大きな声をひとつも出さずにいたことです。喧嘩がありましたが、それですら静寂の中で行われていました。絵を描きたい児は絵を描きながらも課業を気にかけて、ちらちらと覗きながら描いていました。小さな子たちも、課業の声はよく聴きながら遊んでいることがわかりました。

イエナプランのキーワードに「自由」があります。自由の扱い方を学びます。自分の自由がしっかり尊重されている状態で相手の自由も阻害しないことを学びます。それが社会を作ることだと思います。そういう重要なことを学んでいる時間だと思いました。

さらに感心したのは、きりん組の部屋の中に水に関する「種」がいっぱいちゃんと播かれていることでした。絵本や掲示物がいろいろ用意されてありました。一人の子がぬいぐるみの犬に絵本を読み聞かせしていましたが、その絵本は「ばばばあちゃん」の全体の課題に関係する氷についての物でした。

私は専門が小学校ですので、子ども達にそれだけの自由を保障することの難しさや、本物でなく教科書という用意されたカリキュラムで進んで行かねばならない難しさもよくわかっています。しかし、ここで子ども達が自分たちから出した問いから学びが展開されていき、自分たちの声が社会を作り、全体に対して影響を与えるという、すごく価値のあることなんだと感じる土台になっていると思います。学校でもそういうことを極力大切にしいと感じました。

椋田善之先生(関西国際大学)

小学校の授業はどちらかと言えば、教科書から学ぶことが中心になります。その時に、保育園等での体験があると教科書からの学びが自然に具体的にイメージ出来て、スムーズに進みます。その体験を保障してあげるのが保育園で、例えば、表現力の中でも様々な表現遊びを通して、言語・文章表現につながるなど、それぞれの遊びは学力そのものにつながります。このように、基礎的な土台となる大事な部分が幼児教育にたくさんあります。 その要素がこの園の環境にたくさん現れています。何気なく置かれたり、準備されていたりしている物が子ども達には影響が大きいです。 また、遊び込む時間が保障されていることが重要で、たとえそれが小学校では難しくとも、中学や高校生にあるいは大学や社会に出てから、学び込んだり表現できることとか、意志を持ち直す力とかに培われているのだと思います。 そういうことを小学校の先生方が授業の参考にして、意識を変えて、ちょっとした工夫に繋げていただけたらと思います。 ある小学校での1年生1学期の体育の評価を2段階評価にしてみたところ、活動をしているかしていないかということの評価になるので、余裕を持って遊んでいる姿などを見守ることができるようになったという例もあります。

鈴木正敏先生(兵庫教育大大学院)

園長先生が言われるように「全員が集まってきてしまったら失敗」というぐらい教師の方の意識をひっくり返さないと上手くいかないと思っています。それは子ども達の個別の発達を見て援助するという意味で、全員に満遍なく教えるというのでなく、興味をもって意識をこちらに向けてくれた子どもにヒットするのでないと本当には伝わらない、定着しないと思います。そこが、現在の小学校の現場では難しいところで、教師は同じように教えていかないと不安でしょうが無いのですね。そこがこの園のスタイルとは全然違うなと思います。

好きな遊びがちゃんと保障された上で課業があるという位置づけです。周りで遊んでいることがあった上での課業です、エッセンスです。周りの無尽蔵の遊びが学びを支えているのだという本当に大事な考え方です。学校で授業をするというのは、エッセンスのところだけを扱っているので、家庭や就学前の体験がどれだけ豊かかによって「分かる」「分からない」が決まってしまうのです。

先生方は「時間が無い」と良く言われますが、この園を見るとコーナーが沢山あって、課業が終わった後も園児たちで色々やっています。 小学校でもそのアイデアを貰って、特に低学年には休み時間に自主的に出来るようなコーナー的なものが用意されているのは良いかと思います。そこでの自由な学びが元になって、エッセンスの授業が出来ていくと思います。

最近は対話をしながら評価をしていくことが多くなっています。 評価の観点を子どもと相談しながら評価軸を作って、それにそって授業を進めていくと上手くいくように思います。たとえば今日のくま組のアイス作りのように、目標がはっきりして魅力的な物であり、それについてのステップがちゃんと分かる、これが何かをするときに大事なことです。

今日のスポイトを使ったのは面白かったですね。 自己調整力が体で分かるります。特に2年生までは心が体と密接に結びついているので、心や感情の調整、コントロールが出来るようになります。音楽や体育も、心と体を結びつけて考えるのにとても良いと思います。

何かしたいことがあるか、自分の意見が尊重されるか、この社会の中で何が大事なのかという意識が、この世界を変えていくことのですね。したいこととしたいことがぶつかっている状態で、それを上手く折り合いを着ける経験を今詰んでいるわけです。那須正裕先生(中央教育審議会委員、上智大学教授)は『学校にはしなくてはならない事は沢山あるが、したいことはあるのか?』と問いかけておられます。やりたいことがあると、子ども達の心に火が付きます。そういうことを学校でも保育園でも少しずつ考えていくと良いと思います。

三木裕之先生(八木小学校教頭)

保育園の先生方がこまめに丁寧に関わられているのを見て、すばらしいなと思いました。小学校ではカリキュラムや時間数があって制約が多い中なのですが、今日学ばせていただいたことを運営に活かして行きたいと思います。特に今回の研修で、「待つ」と言う時間が本当にとても大事だなと思いました。子ども達の様子をみながらひとり一人丁寧に対応できたらと思います。保幼小つながりがあるのですが、なかなか小学校に入ると難しいことがありますので、今日見せてせていただいたことや学ばせていただいたことを参考に、1年生になって学校が楽しい、学校に行きたいと思えるような子ども達になるように頑張りますので、今後ともよろしくお願いいたします。

以上で午前の部は終了し、休憩に入りました。

2025配付資料:表示